◎任雯

文坛之中,有这样一位作家,他曾因一部四幕话剧《扬帆万里》在全国引起巨大反响,全家被破格从新疆调至北京。他曾顶着重重压力写出反腐剧作《苍天在上》,收视率最高达39%,成为现象级作品。后来,凭借“反腐四部曲”——《苍天在上》《大雪无痕》《省委书记》《高纬度战栗》享誉文坛,他与张平、周梅森并称为中国反腐写作的“三驾马车”。其实,他的十一部长篇小说真正属于反腐题材的只有三部,另外七部是多方面表现中国近当代生活的现实主义作品,还有一部是带有魔幻现实主义色彩的实验性小说。他,就是作家陆天明。

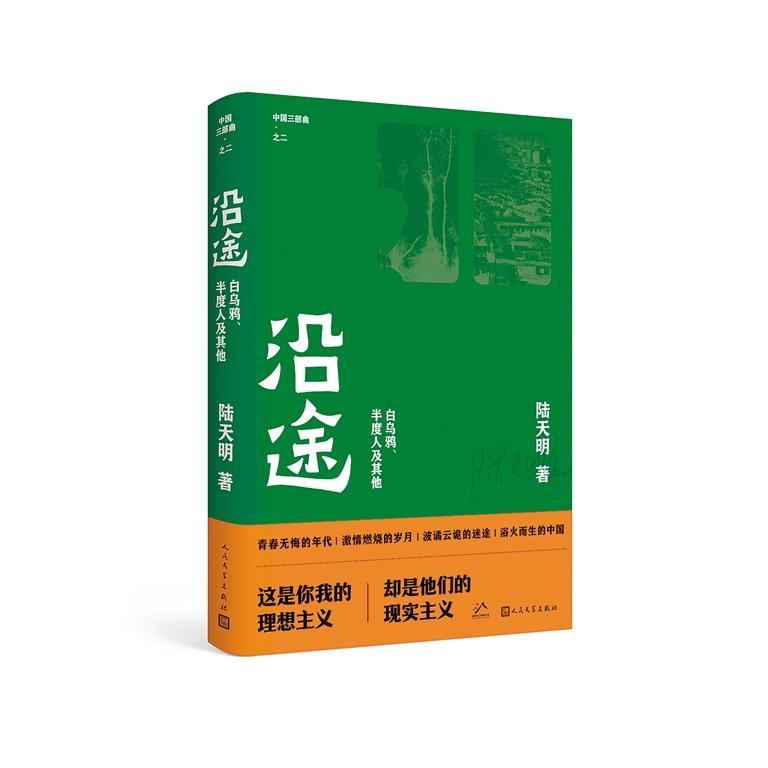

暌违六年,陆天明封笔之作“中国三部曲”的第二部《沿途》出版。在这部最新长篇力作中,第一部《幸存者》中的那些有志青年走出西北荒原、莽莽农场,人生地图徐徐展开。在新旧交替的时代漩涡里,在愈加广阔的天地中,他们恰似一块块拼图,际遇交错咬合之间拼凑出一首生生不息的人间史诗,让人们得以看清当代中国的来路。

陆天明十四岁离家,主动去安徽当“祖国第一代有文化的农民”;后因病返沪,病愈后又去新疆生产建设兵团,“建设边疆,保卫边疆”。从十二岁开始写作,到如今已届八十高龄,长久以来,陆天明致力于现实主义作品的创作,《沿途》是他少有的以自身经历为依据、用文学的方式有分寸地表达出来的作品,可以说与作者本人的生命轨迹水乳交融。

人民文学出版社社长臧永清认为,陆天明“中国三部曲”的第一部作品《幸存者》出版以后在文坛内外引起强烈反响,这也使得第二部《沿途》出版备受关注,这是陆天明重返历史现场躬身勘察,以最后一代理想主义者的命运为主线,以饱满情感和泣血之思描绘出他们曾经的风雨激荡,成功书写了他们的思索、追求和奋斗,为历史留下一份珍贵的备忘录。

在谈到创作初衷时,陆天明表示,所有作家往往处女作是写自己,其实他的第一部也是写自己,《桑那高地的太阳》就有他自己的经历和影子。但作为一个写作者,其写作要体现中国伟大的时代变革,去观察、反映、再现变革,所以陆天明笔下广涉经济、反腐、军事等各种题材。然而,写了这些作品以后,为什么《沿途》又回到了写自己?陆天明认为,有一个重要的原因,就是他们这代人对这个时代是“有话要说”的,他们经历了这个时代的巨大变迁,这种经历可能是现在年轻人很难想象的。

“我们那个时候,第一批是写的血书,报名三万人才批准一万人。当时有人找我谈话,说天明你不要报名,你动员别的青年去,他们走了你留在上海工作。他们都不要我报名,我们却一定要到新疆去,一定要把户口从上海注销,一辈子去当农民,因为我们不是当志愿者去的,到那一辈子就回不来了。可是我们还要去,这就是我们那代人。”陆天明谈到自己当年前往新疆的心路历程说:“所以为什么说纯理想主义者,我现在想想,没法用一个简单的词去概括我们这代人。”

作家梁晓声认为,这种“纯理想主义”是1949年以前那批为国家命运敢于献身的青年们的信仰的延续,理想主义是青年的本质。陆天明的知青小说与张洁的《沉重的翅膀》有相似的地方。小说中的主人公当年是抱着理想去的,因此《沿途》里包含较多的思想者青年的成分,这部书主要的线索在于知青们心路、精神上的经历,有一点“知青的心灵史”的感觉。

一个是凭借《苍天在上》《大雪无痕》《省委书记》等一部部激荡心灵的作品享誉文坛的著名作家,一个是在经历过心灵和肉体的历练拍出了震撼人心的电影《可可西里》后声言用电影和社会说话的中国第六代著名导演。陆天明和陆川,一对在不同领域用作品代言社会和人生的父子,两个因血脉中共同的基因而热血贲张的男人,他们的人生经历也许可以为《幸存者》与《沿途》做出准确的注脚。作品对两代人、父与子的矛盾有很多着墨,如何看待自己的父辈,是每一代人都会遇到的一个“命题”。在谈到父亲陆天明创作的《沿途》时,陆川也谈了自己对于父辈的经历与创作的看法:“在那时候你看到他们的作品扑面而至,每一本杂志里面几乎都有振聋发聩的作品。在那段时间,你会觉得文学创作集体的呐喊。”此外,他还提到了自己与父亲的一个“心结”:“他写得特别好的电视剧一部没找我拍,他太能做主了。但是他的书我都读过,我非常认真地读,我心中有一个特别想把它们电影化的片单”。

中国作协副主席阎晶明认为,《沿途》承担了两个责任,一个是要写出过去那些“真实的现实”,另一个还要将这段经历铭记下来,给未曾经历过这段现实的人一种神往或向往。《沿途》对80年代或者改革开放以来中国的社会发展,尤其是文化思潮的流变过程的描述非常准确,同时也描写了一代人的特殊经历与命运。此外,作品中的地域性和知识性多元而丰富。认识一个时代是多重的、立体的、交叉的,《沿途》既有时代的氛围,又有个人的命运,又有一些知识性的穿插,还有一些作为叙述者超越这一切之上的思考。

著名作家王蒙先生曾说道,“陆天明是一个思想型、信念型、苦行型的人。” 关于《沿途》,他表示,“这部书,正像陆天明的许多其他作品一样,他的特点是他的认真、他的严肃、他的充实”。

《沿途》,陆天明/著,人民文学出版社2023年版